目次

榛原の店頭で、水引をきゅっと結ぶ姿に導かれ……

なんて美しく、やさしい動きなのでしょう。

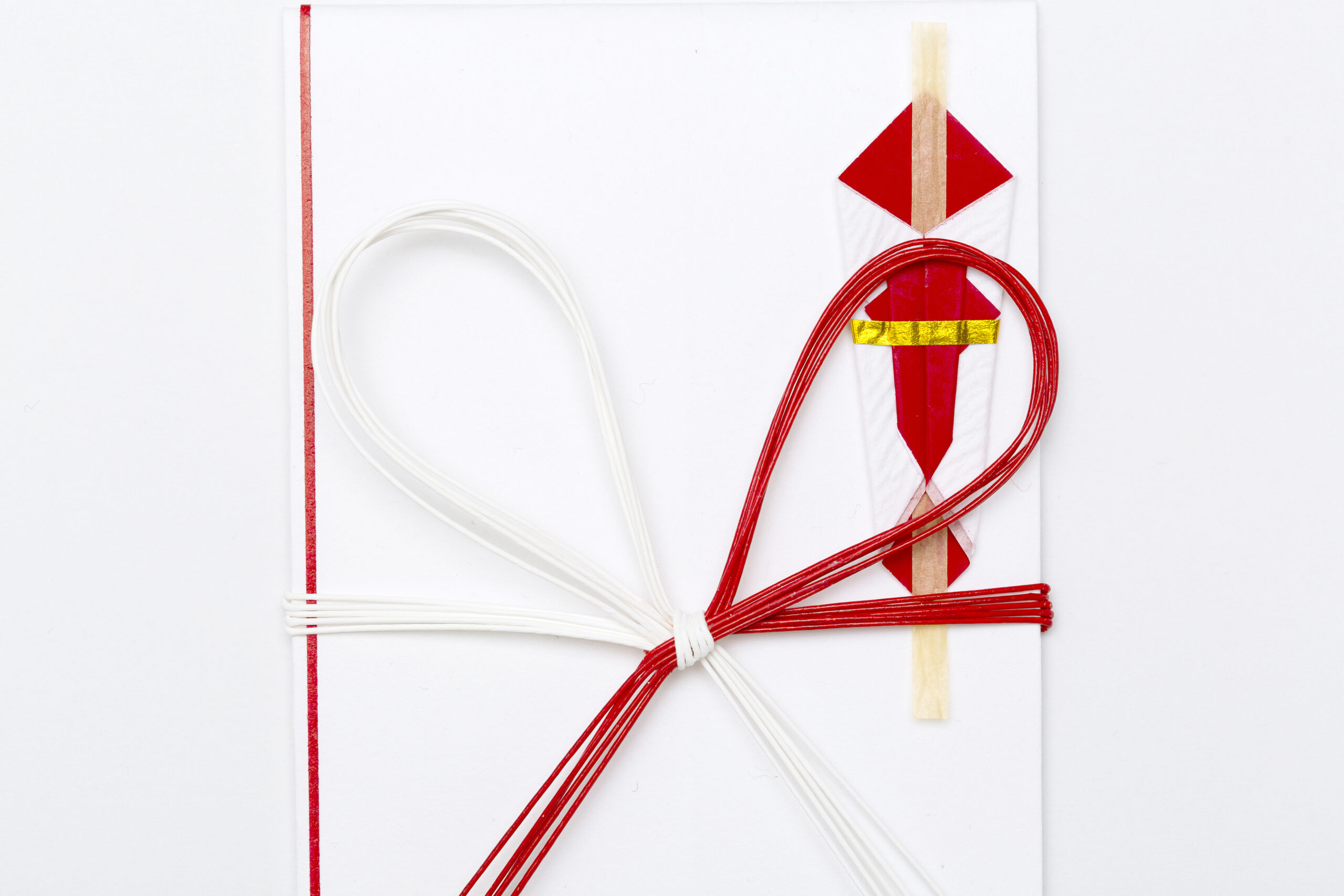

初めて榛原のお店を訪ねたとき、私の心を一瞬で奪ったものがありました。――それは、スタッフの男性が店頭で、金封に水引を結んでいる姿です。

凛とした静謐な空間で、赤や白、金色に染められた水引を用い、軽やかなリズムを刻むように手際よく作業を進めるようすは、眺めていて飽きることがありません。

贈りものを和紙で包み、その上に水引を結ぶしきたりは、日本古来の美しい文化です。

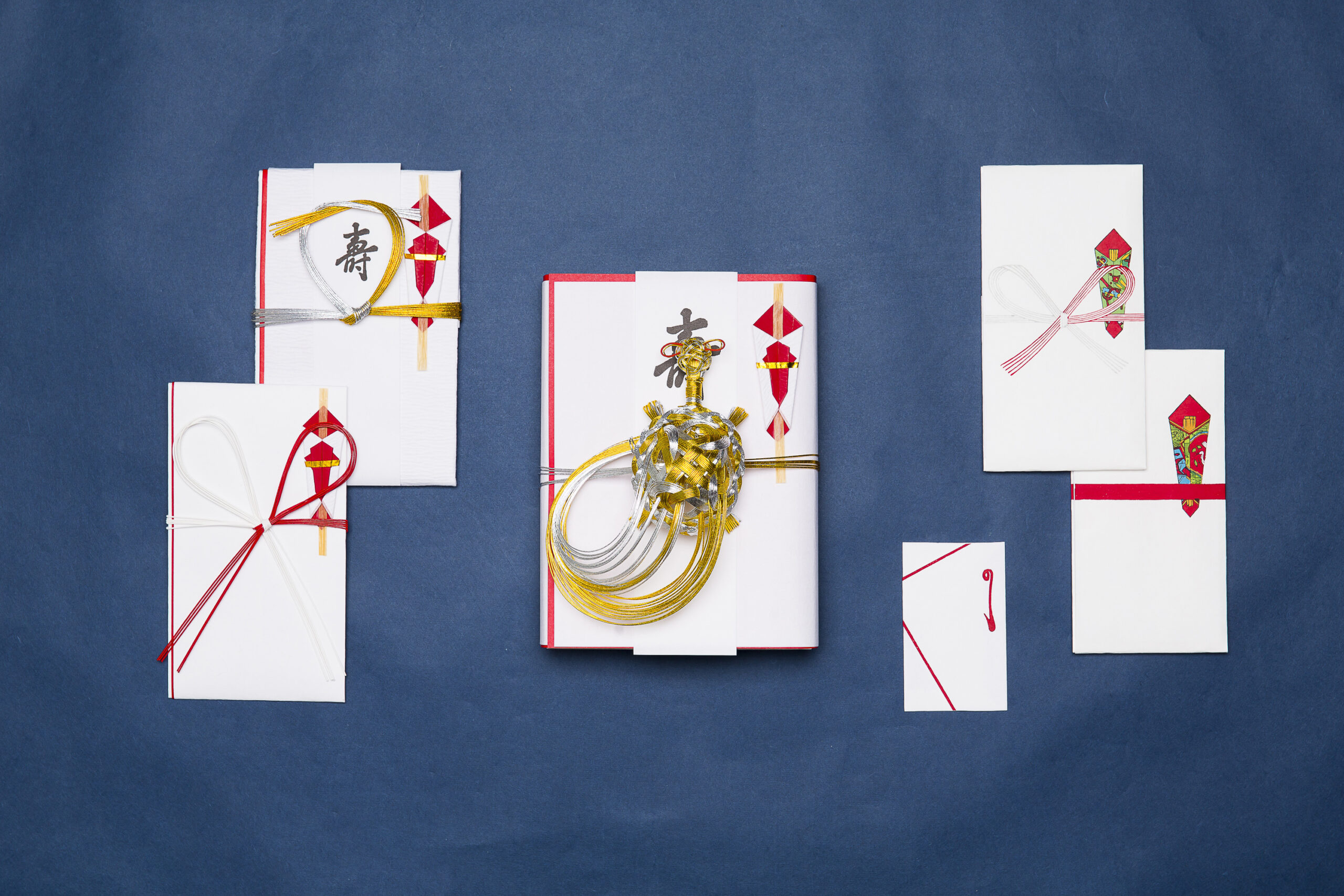

お祝いや仏事などの大切なシーンで、相手への心配りや敬意をきちんと伝えられるよう、榛原には、奉書紙や檀紙などの和紙を用いた、さまざまなタイプの金封がそろっています。

水引の歴史は、飛鳥時代の小野妹子にさかのぼる

自分の人生をふりかえってみると、慶事や仏事などの場面には、必ず、さまざまなタイプの金封や水引がありました。自分が“贈る側”として準備することもあれば、“贈られる側”として、いただくこともあります。

いわば、“大切な人に温かな気持ちを伝えるためのツール”である、金封や水引。私たちの暮らしに、当たり前のように浸透しているものですが、そもそも、どのような由来や意味があるのでしょう。ここでは、水引に注目してみたいと思います。

水引の歴史をたどってみると、驚くことに、飛鳥時代に活躍した遣隋使・小野妹子までさかのぼります。小野妹子が帰朝した際、髄からの献上品に、紅白の麻ひもが結ばれていたのをきっかけに、日本でも贈答品に紅白のひもを結ぶようになったといわれているようです。

5つの色にまつわる意味と、色分けの作法

水引に使われている色といえば、「白」「赤」「黒」「金」「銀」。どれも、日本の包みの作法の中では大切な意味を持っている色です。

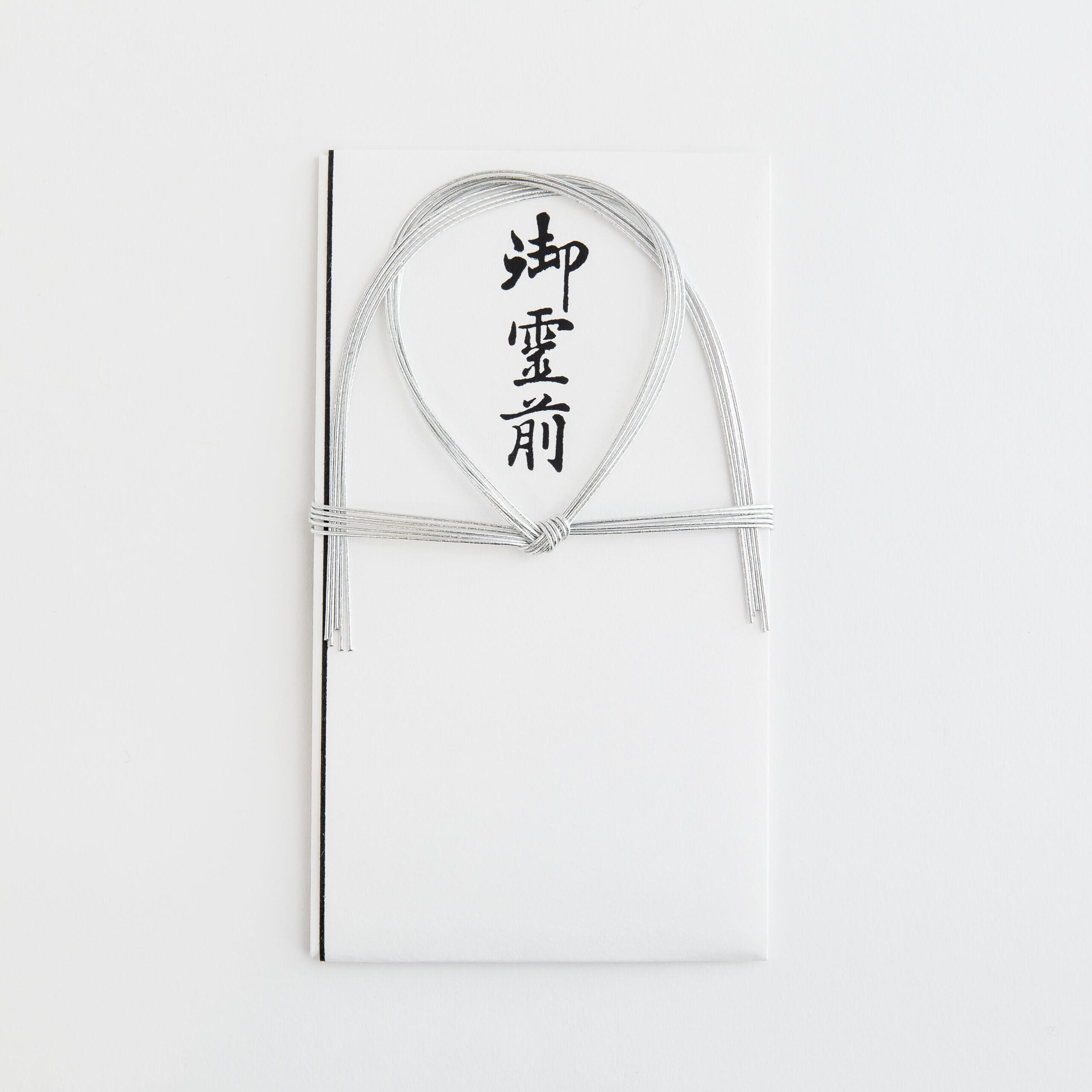

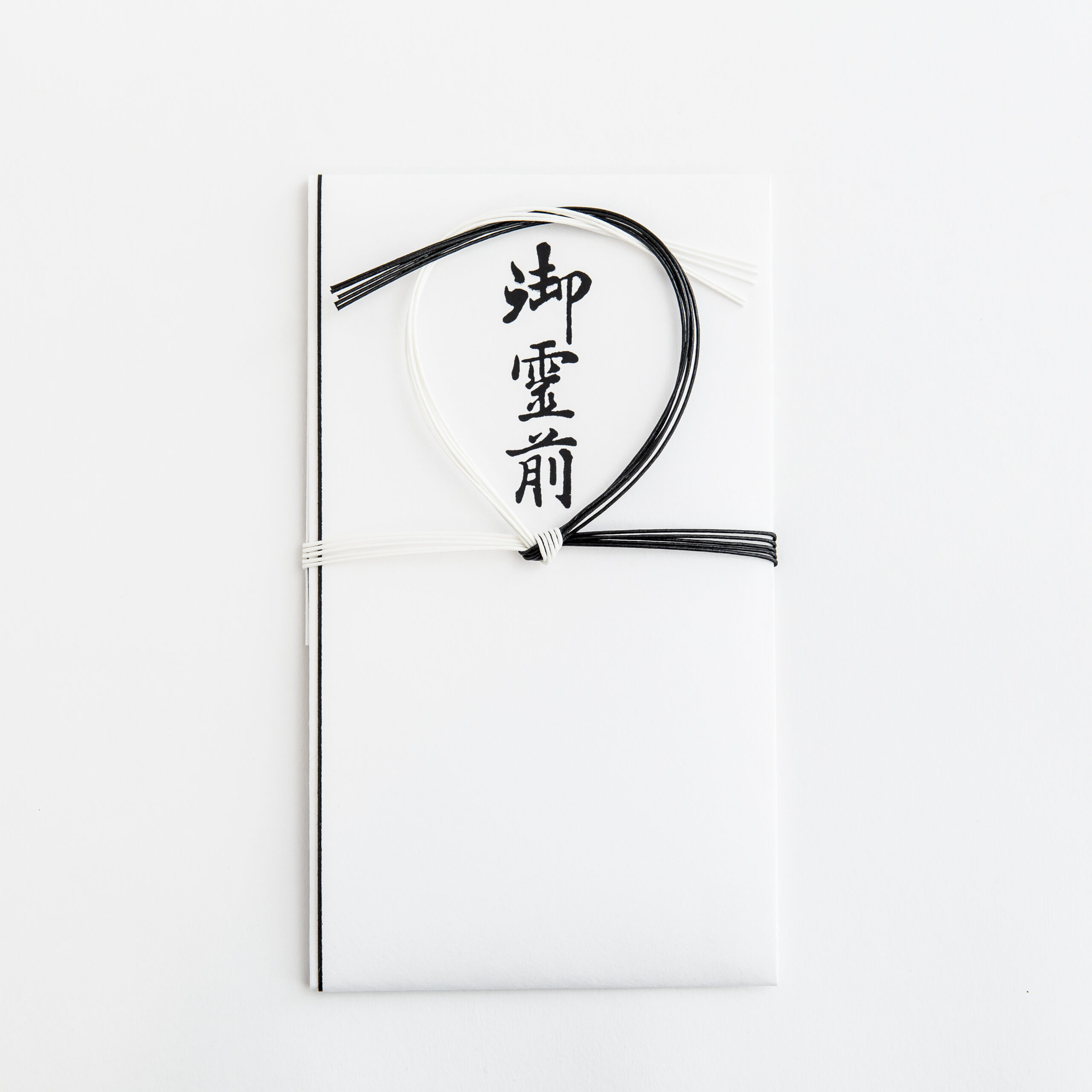

「白」光や太陽の象徴。古くから、すべての色の中でもっとも高貴な色とされていました。

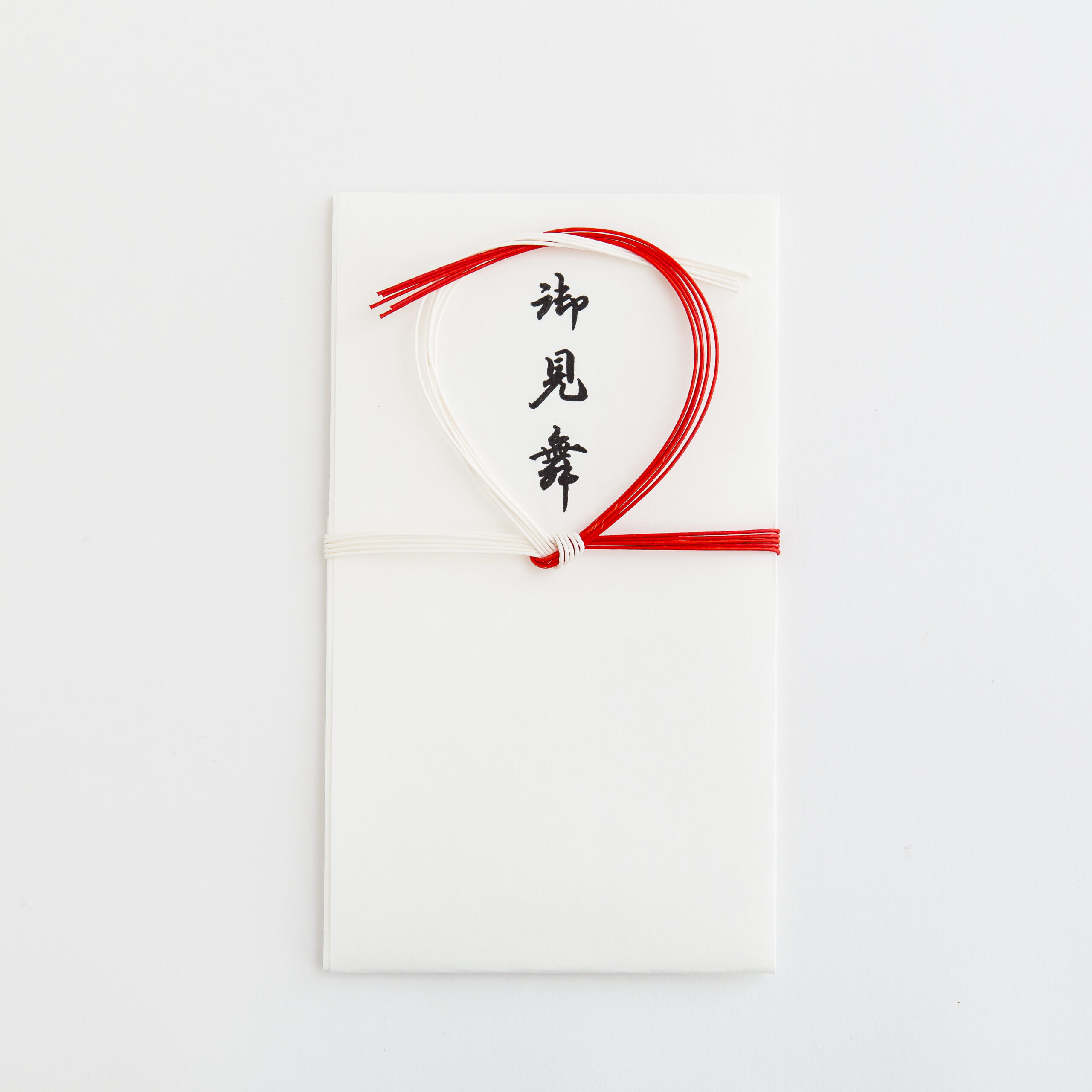

「赤」日が昇る、喜びの色。人間の血液の意味ももち、生命力の象徴ともいわれています。

「黒」夜明け前の闇の色。これから光が訪れる予兆として、希望への期待を意味します。

「金」「銀」豊かさの象徴として考えられ、大切にされてきました。

色分けの作法として、お祝いやお礼、季節のご挨拶などは「白赤」を基本とし、婚礼などの晴れやかな祝い事には「金銀」や「赤金」を使います。一方、「白黒」「双銀」は、弔事に関わる一連の行事に用いられます。

「これっきり」の意味をこめた固結びと、「何度も結び直せる」蝶結び

榛原のスタッフさんから、興味深いお話をうかがいました。

「水引には、いくつかの意味があるといわれています。たとえば、『まだ開封されていませんよ』という封緘としての意味。また、願いや想いが成就するように祈りをこめた、おまじないとしての意味。そして、人と人の心やご縁を結びつける、という意味などです」。

榛原では、金封の目的に合わせて、「結び切り」「結いほどけ」の2つの結び方をしています。

「結び切り」は、決して解けない固結びのこと。結婚祝いやお見舞い、仏事など、二度あってはならないことに対して「これっきり」という意味で結びます。

一方、「結いほどけ」は「花結び」とも呼ばれており、何度もほどいたり、結び直したりできる「蝶結び」のこと。出産、入学、昇進など、何度あっても喜ばしいお祝いごとや、一般的な贈答(結婚を除く)の結び方です。

「金封は榛原のものでなくては」と、熱い信頼を得ている理由

指先を巧みに動かし、スッスッと手際よく水引を結んでいるスタッフさんに、

「結び方を身につけるのに、どれくらいかかりましたか? 私のように不器用な人間には難しいのでしょうか?」とたずねてみました。

「榛原に入社して初めて、先輩から水引の結び方を教わり、毎日結ぶ練習を続けました。私もあまり器用なタイプではないので、商品として店頭に並べられるようになるまで、3か月くらいはかかったと思います」と、水引の結び目をきれいに整えながら、笑顔で答えてくださるスタッフさん。

さらに、結び方のポイントもお聞きしました。

「結び方にはコツがあります。きれいなかたちにしようと力み過ぎると、だんだん水引がクタクタになり、張りがなくなってしまうので、短い時間で仕上げていくのがポイントです。本来は、すべてを同じように結ぶ必要がありますが、手作業のため、寸分違わず結ぶのは、技術的に難しいもの。だからこそ、“できるかぎり、同じ美しさで仕上げること”を、日々心がけています」。

お話をうかがって、多くの企業や個人のお客様から「金封は榛原のものでなくては」と、熱い信頼を得ている理由が伝わり、じんわり胸が熱くなりました。

金封や水引を通して、人生のさまざまなシーンに真摯に寄り添い、言葉以上の想いを届け、人と人をやさしく結びつけていく。

その姿勢は、榛原のスタッフさんたちの言葉や手作業の一つひとつに表れていました。

Instagram

Instagram facebook

facebook X(旧Twitter)

X(旧Twitter) Youtube

Youtube note

note