東京葛飾区に「金町」という駅がある。金町と言ってすぐ分かる人は多くないが、寅さんの柴又の隣町だよ、と言えば大抵の人が理解してくれる。そこに母方の祖父母の家があった。

戦争から帰ってきて、脱サラした祖父は、金町に小さな土地と家を買い、マッチ箱のような庭を改造して、小さな工場を建てた。

祖父母の家に遊びに行くと、座敷の奥から、いつも祖父が機械を動かしている音が聞こえてきた。祖父は朝から夕方までAMラジオを流しながら、請け負った自動車のゴム部品を作っている。 ゴムの焼ける匂いは独特だったが、確かにそれは祖父の家の情景の一部だ。

私が小学校3年生になったころ、祖父母の家の二階に、遠い親戚の兄ちゃんが下宿することになった。まだ二十歳前の、母の従兄弟で山形から東京の大学へ上京してきたばかり。

達也兄ちゃんが来てから、正月や夏休みに祖父母の家に行くと、必ず顔を合わせるようになった。バイト帰りの彼はいつも眠そうだった。

ふだんは二階の部屋には入らないようにしていたが、あるとき達也兄ちゃんが私と妹を部屋に招き入れてくれた。日当たりのいい和室に 兄ちゃんの勉強机とたくさんのレコードが置いてあった。昭和の終わり、兄ちゃんは松田聖子の大ファンで、私たち姉妹のために気前良くお気に入りの聖子コレクションをカセットに録音してくれた。今でもカラオケに行くと松田聖子を歌ってしまうのはそのおかげであろう。

ある年の正月の朝、達也兄ちゃんを起こしに行くと、眠そうな笑顔でお年玉をくれるという。兄ちゃんは押入れの奥から、おもむろに100円玉がぎっしりと入った、大きな果実酒の瓶を取り出した。

さあ振って出たぶんだけ お年玉あげるよ

ヨタヨタしながら重たい瓶を振ると、じゃらじゃらと100円玉が流れ落ちてきた。 私たちは袋いっぱいの100円玉をビニール袋にずっしりとつめ込んで、ぐるんぐるんとねじった。

あの100円玉は兄ちゃんが子供のころから、コツコツ貯めたものに違いない。それを振らせてくれるなんて、なかなか気の利いたお年玉ではないか。

いまでもお年玉の話になると、あの時の果実酒瓶を思い出す。

私もすでに当時の兄ちゃんの年を超え、遅まきながら結婚して、親戚の子供が一気に増えた。新しい姪っ子も誕生している。冬の帰省時、きっと子供たちはお年玉を期待しているだろう。

最近ではスマートフォンのアプリからお年玉が送金できるようだが、いやいや、ここはもったいぶって手渡ししたいものだ。

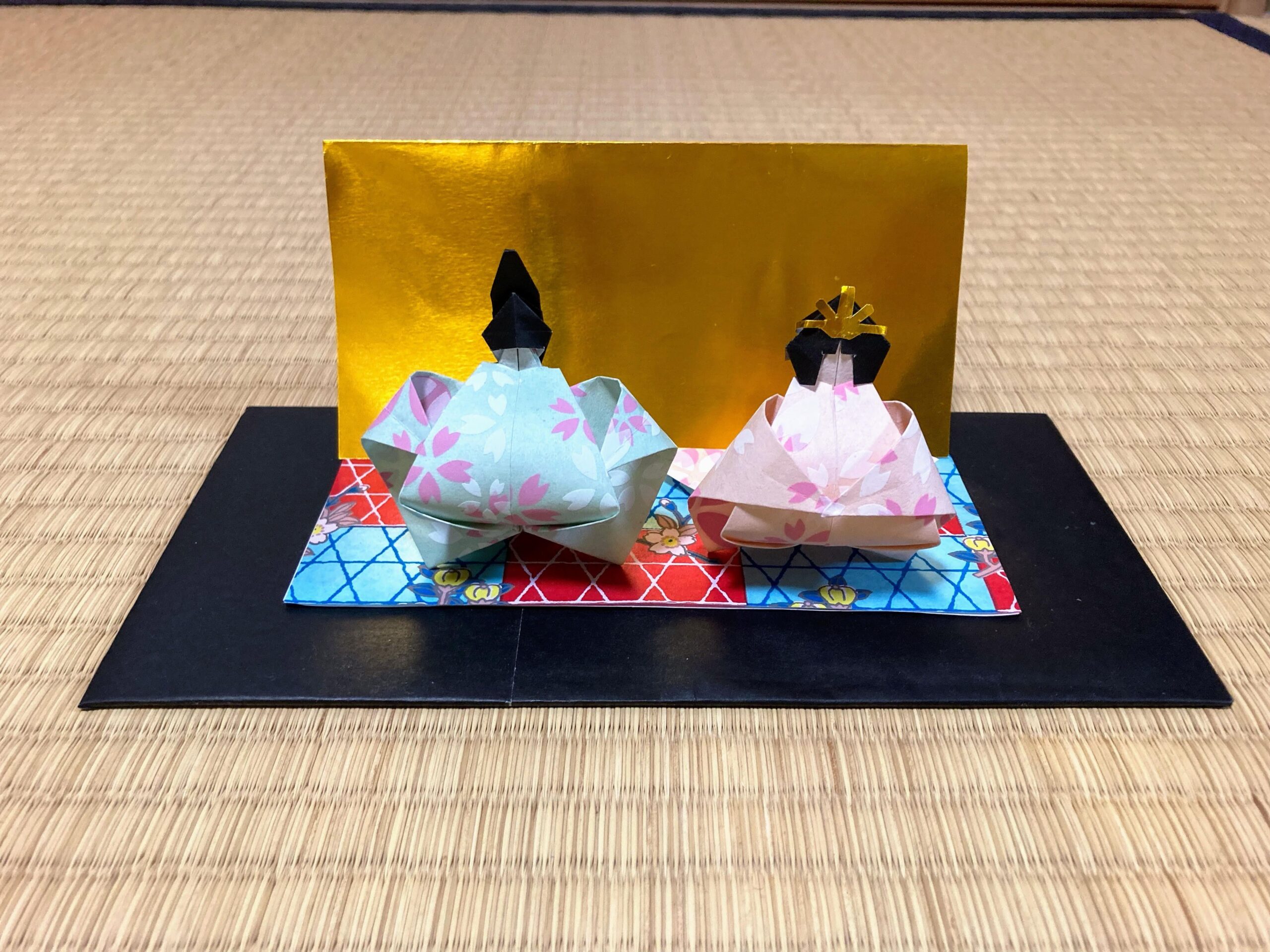

彼らに気前のいいおじさんおばさんとして記憶してほしい。そんな私のいやらしい企みを榛原の素敵なポチ袋が包み込んでくれる。

姪っ子たちが大人になって、いつか思い出してくれるだろうか。そのとき彼らの脳裏にはスミレ色のポチ袋が浮かんでいるはずだ。

Instagram

Instagram facebook

facebook X(旧Twitter)

X(旧Twitter) Youtube

Youtube note

note