榛原(はいばら)は創業以来、一貫して和紙を中心に、時代に合ったスタイルで上質な紙製品を提供してきました。

独自のデザインと技術を組み合わせた榛原の商品は、つねに時代を先取りした、新たなスタンダードを生み、文豪や文化人をはじめとする多くの人に認められ、唯一無二のブランドとして確立していったのです。

大正期、作家の志賀直哉は、小説『暗夜行路』の中で、フランスへ向かう友人に対し、主人公・時任謙作に、みやげ物についてこう語らせています。

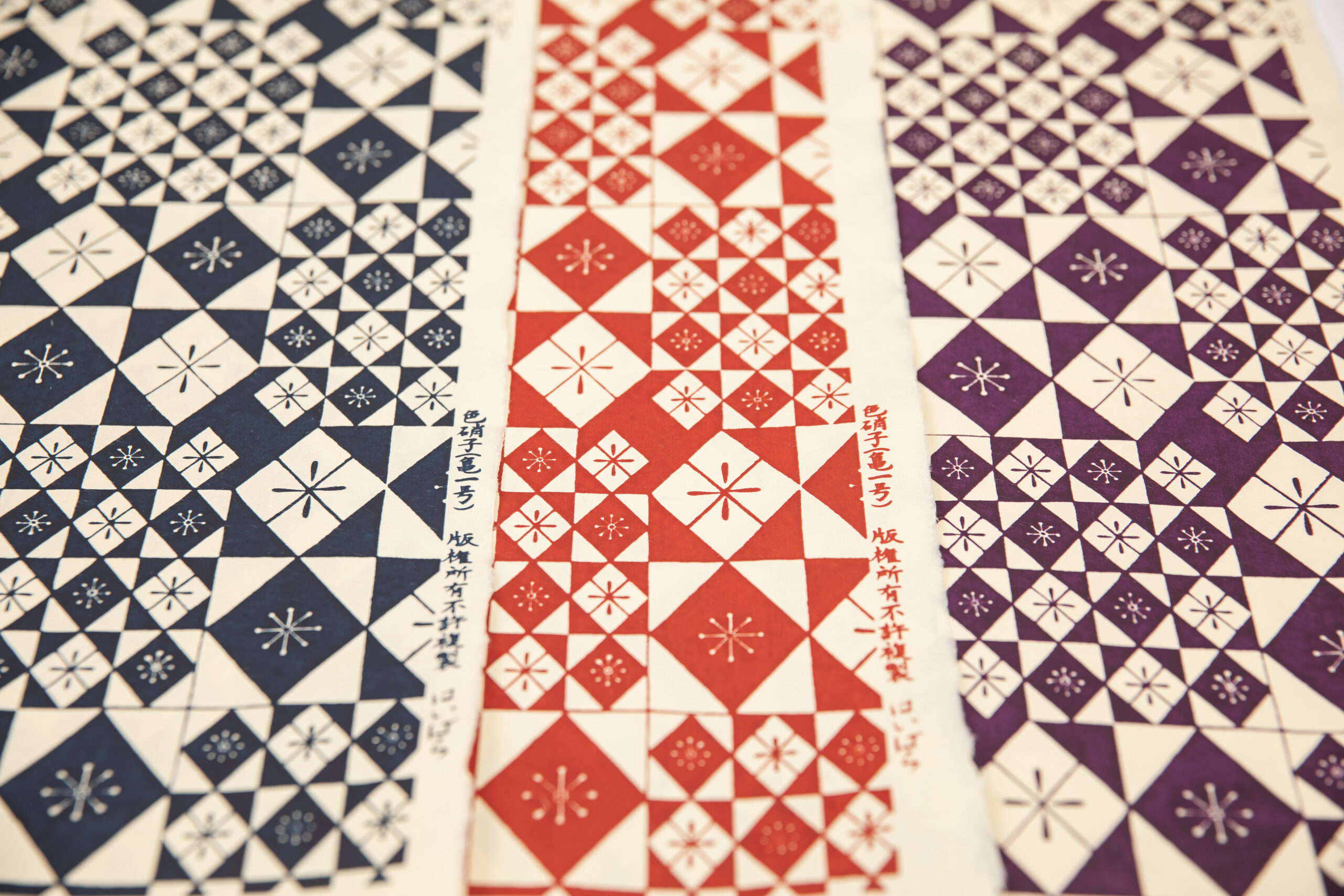

「榛原の千代紙でも持って行っちゃどうだい」。

このセリフには、ありふれた日本みやげよりも、榛原の千代紙のほうが相手に喜ばれるのでは、という意図がこめられています。

また、作家の森鴎外は、一家で榛原製品を愛用していたそう。鴎外本人や娘で作家の森茉莉は、榛原製の原稿用紙を使用したり、文章中に榛原の名を登場させたりしていました。

鴎外の妻で作家の森志げは、ことのほか榛原の紙製品がお気に入りで、著作『あだ花』の見返しに、榛原製の千代紙「おしどり」を使用しました。

ほかにも、当時の文豪では、小泉八雲や高村光太郎、谷崎潤一郎、芥川龍之介といった面々も、榛原の商品を使用していました。彼らが愛用していた品は、原稿用紙や色紙、水引、うちわ、障子紙などさまざまで、榛原の和紙が日常生活に根付いたものであったことがうかがえます。

長い歴史の中で受け継がれてきた伝統や技法に甘んじず、臆することなく柔軟にアップデートしていく「榛原スピリット」。これからも、さまざまなフィールドで活躍する人のイマジネーションを刺激し、進化し続ける存在でありたいと考えています。

はいばら×文化人のエピソード

榛原の紙製品は、作家たちの生活の一部になっていた

もっと知りたい、作家が実際に愛用していた榛原アイテム

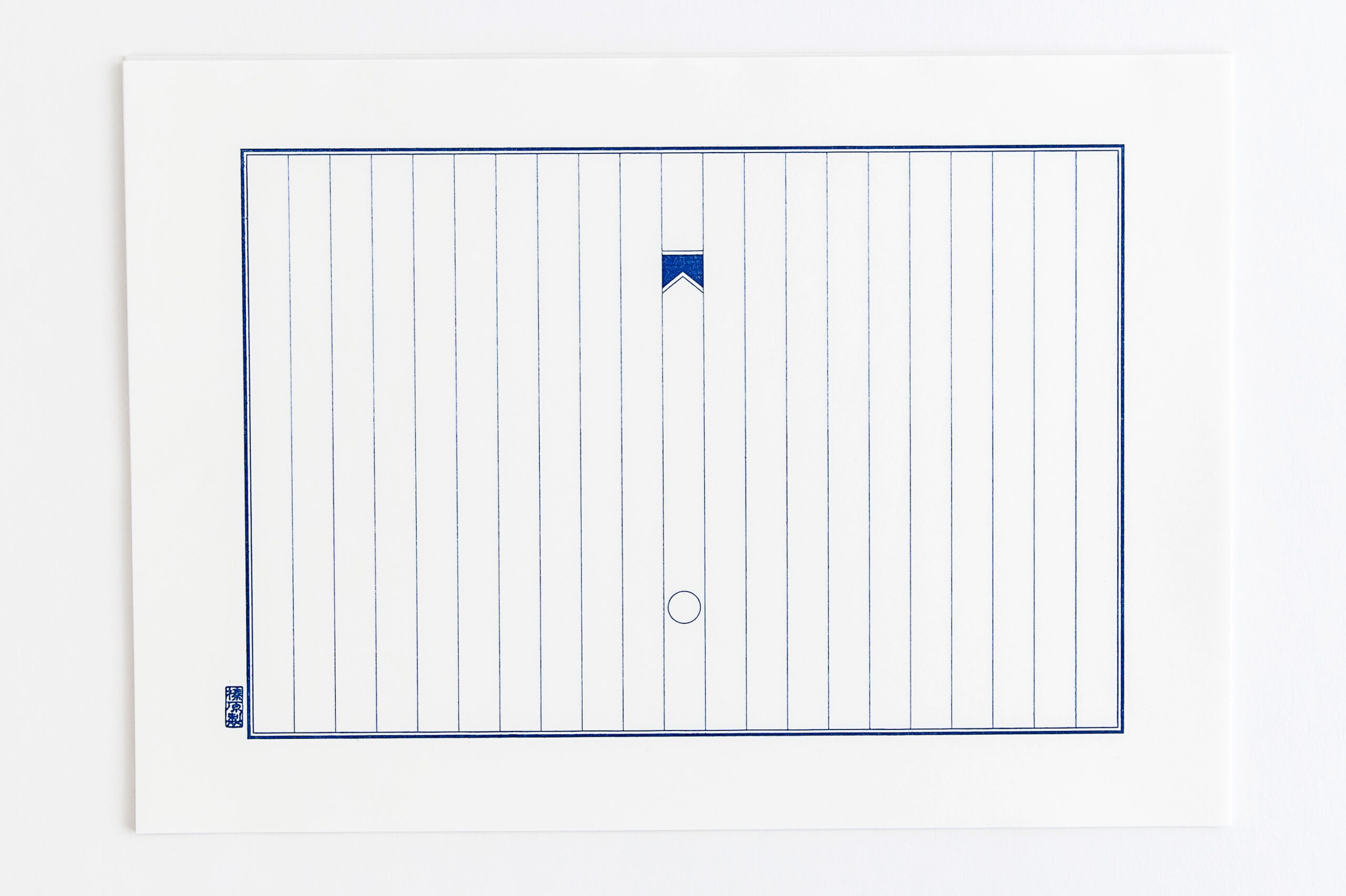

作家・永井荷風が1920(大正6)年から1959(昭和34)年までの40年間にわたって執筆した、『断腸亭日乗』。

戦前~戦後の飾らない日常風景、世の中への批判や思いが綴られた、日記文学の最高峰とされる作品です。この作品の執筆をするために、荷風が実際に好んで使っていたのが、筆当たりの優れた榛原製の原稿用紙、「青色十行罫紙」でした。

文章中には、荷風が四季折々に榛原を訪れる様子も記されています。榛原では、荷風が愛用していた当時のデザインをそのまま活かし、「日乗箋」として復刻した商品を販売しています。

荷風をはじめ、作家たちは、自分の好きな榛原製品を、日常の暮らしに〝自分らしく″取り入れていたのです。

文豪・永井荷風が日記文学『断腸亭日乗』を執筆するのに愛用した榛原の「十行罫紙」を復刻しました。

Instagram

Instagram facebook

facebook X(旧Twitter)

X(旧Twitter) Youtube

Youtube note

note